5月31日,太阳集团1088vip王伯光教授團隊在氣象和大氣科學領域學術期刊《npj Climate and Atmospheric Science》上發表了題為“Complexities of peroxyacetyl nitrate photochemistry and its control strategies in contrasting environments in the Pearl River Delta region”的研究論文,報道了珠三角地區不同大氣環境下過氧乙酰硝酸酯(PAN)光化學的複雜性及其控制策略。該研究論文第一作者為王伯光教授團隊碩士生劉濤,通訊作者為王伯光教授和王瑜博士。

(圖1 文章發表頁面截圖)

PAN是光化學煙霧的指示物之一,對人類健康和環境造成負面影響。相較于臭氧較為充分的研究,目前對于PAN的綜合研究仍然有限。本研究基于珠江三角洲地區為期一年的多站點同步觀測來探讨PAN時空分布、化學來源和控制策略。

觀測結果顯示珠三角地區冷季(10月至次年5月)PAN的濃度水平(1.5 ± 0.1 ppbv)大約是暖季(6-9月)的4倍,冷季PAN在沿海地區(3.1 ± 0.3 ppbv)存在積累(圖1)。采用加載近精細化學機制MCM的光化學模拟表明,珠三角各地區的PAN在暖季主要來自于本地的光化學生成,而在冷季的農村和沿海地區,PAN主要來自于區域輸送,可在當地釋放NO2和PA自由基并促進臭氧的生成。

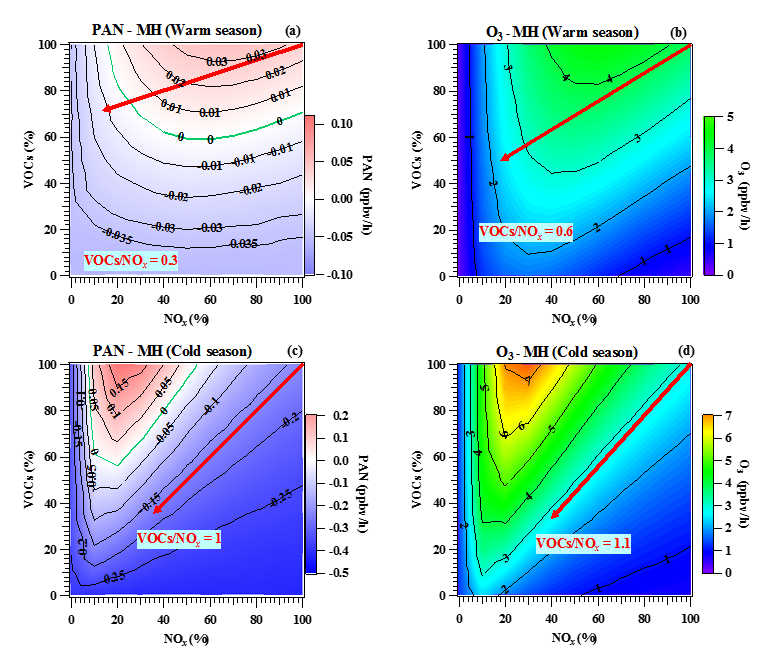

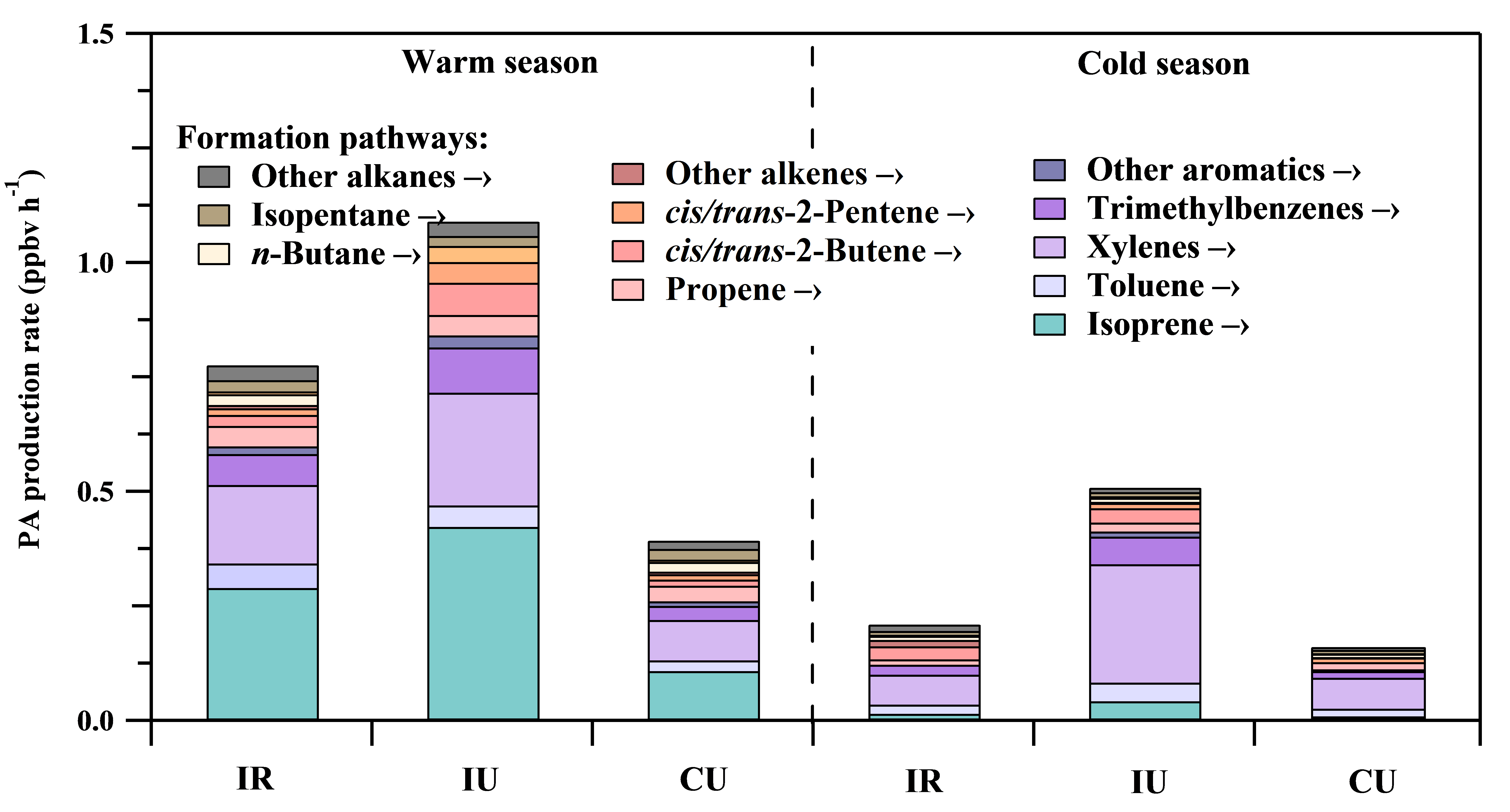

此外,PAN和臭氧的生成等值線對比證實了聯合防控的可行性,即針對臭氧的VOCs和NOx的減排比例同樣适用于PAN,無需額外減排來控制其生成(圖2)。最後,源解析模型PMF與MCM聯用的模拟結果表明,溶劑使用和汽車尾氣是PAN前體物VOCs的主要來源,其中C7–C9的芳香烴和C4–C5的烯烴是珠三角地區PAN生成的主要貢獻VOCs物種(圖3)。這項研究加深了我們對PAN化學的理解,并為其控制措施提供了科學建議。

(圖2 珠三角沿海城區站點冷暖季PAN和臭氧的生成等值線及VOCs/NOx減排比例比較)

(圖3 VOC物種對珠三角内陸郊區(IR)、城區(IU)和沿海城區(CU)PAN生成的貢獻)

本研究依托太阳集团app首页環境與氣候研究院,聯合粵港澳大灣區空氣質量科學與管理學科創新引智基地,廣東省空氣質量科學與管理國際科技合作基地,國家環境保護區域空氣質量監測重點實驗室和廣東省生态環境監測中心等單位開展,得到了國家重點研發計劃(2022YFC3700604)、國家自然科學基金(42121004,42077190,42005080)、中國博士後科學基金(2020M673059)和廣東省科技計劃項目(2021A0505030044)等多個項目的資助。

論文鍊接:https://www.nature.com/articles/s41612-024-00669-3